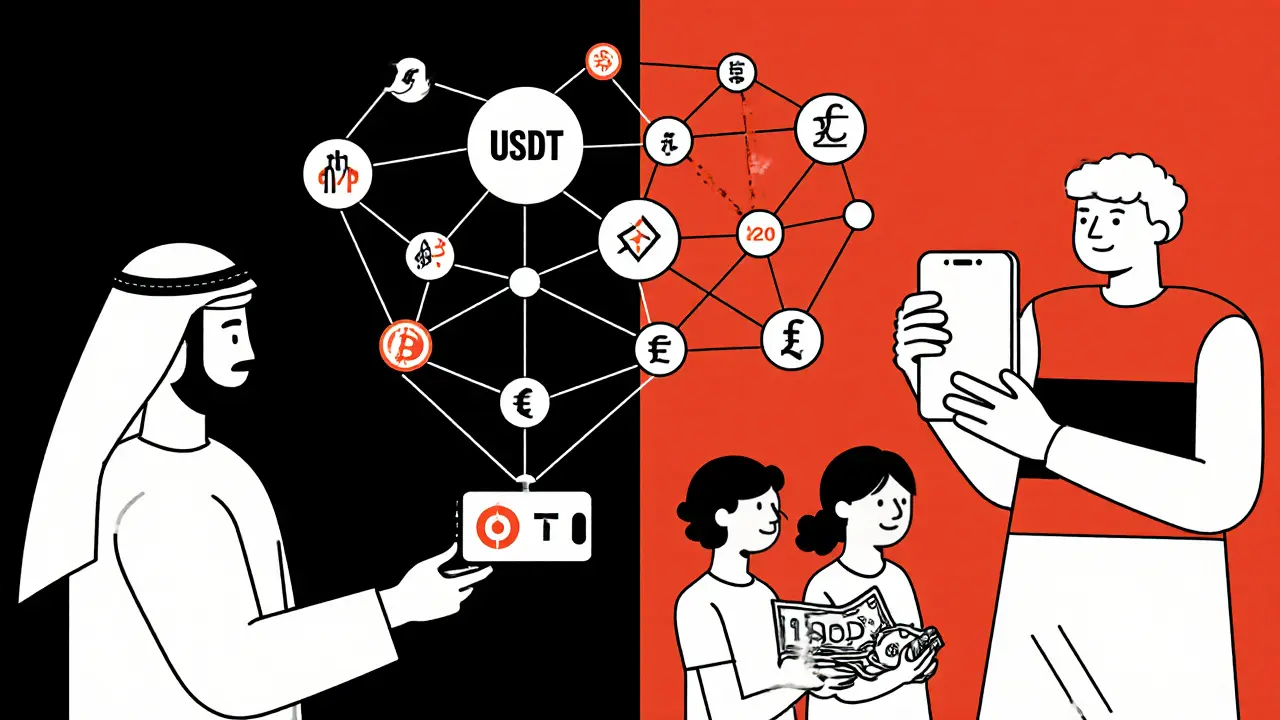

Calculateur de coûts de transfert d'argent en crypto

Comparez les frais de transfert d'argent traditionnels (5-12%) avec les stablecoins (<1%) pour les migrants au Bangladesh.

Le Bangladesh interdit officiellement les cryptomonnaies depuis 2021. La banque centrale a déclaré que tout usage, échange ou transaction en Bitcoin, Ethereum ou toute autre crypto est illégal. Pourtant, selon les données de 2025, plus de 3,1 millions de Bangladais utilisent activement des cryptomonnaies. Comment est-ce possible ?

Une interdiction sur le papier, une adoption dans la rue

Le gouvernement bangladais ne tolère pas les exchanges locaux, les portefeuilles nationaux ou les publicités liées aux cryptos. Les banques sont interdites de traiter des transactions en crypto. Mais les gens continuent d’acheter, de vendre et d’envoyer de l’argent. Pas grâce à des applications locales, mais via des plateformes internationales comme Binance, Paxful ou LocalBitcoins. Beaucoup utilisent des VPN pour contourner les blocages. Certains paient en espèces pour acheter des cryptos à des particuliers, dans des marchés informels ou via des groupes WhatsApp.La preuve ? Le Bangladesh figure au 35e rang mondial en adoption de crypto selon CoinLedger 2025. Pour un pays officiellement interdit, c’est une position étonnante. Il devance des nations comme la France, l’Italie ou la Corée du Sud. Et il est dans le top 10 des pays d’Asie du Sud en volume d’usage.

Pourquoi les Bangladais utilisent-ils les cryptos malgré le risque ?

La réponse est simple : les systèmes bancaires traditionnels ne répondent pas à leurs besoins. Le Bangladesh est l’un des plus grands pays récepteurs de transferts d’argent à l’échelle mondiale. Plus de 20 milliards de dollars par an entrent dans le pays grâce aux travailleurs migrants en Arabie Saoudite, en Malaisie, aux Émirats ou aux États-Unis. Les transferts via Western Union ou MoneyGram coûtent entre 5 % et 12 %. Ils prennent 2 à 5 jours. Et parfois, l’argent disparaît dans les filets bureaucratiques.Les stablecoins, comme USDT ou USDC, offrent une alternative. Un migrant peut envoyer 500 dollars en USDT en moins de 10 minutes. Le destinataire reçoit le montant en monnaie numérique, puis le convertit en taka via un intermédiaire local - souvent un commerçant ou un vendeur de téléphone portable - qui lui donne de l’argent liquide en échange. Le coût ? Moins de 1 %. Le temps ? Quelques minutes. C’est une révolution.

Les stablecoins, le vrai moteur de l’adoption

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les Bangladais ne spéculent pas sur Bitcoin. Ils n’achètent pas des cryptos pour les revendre plus cher. Ils les utilisent comme un outil de transfert. Les données de Chainalysis montrent que 87 % des transactions en crypto au Bangladesh impliquent des stablecoins. Les autres cryptos, comme Ethereum ou Solana, représentent à peine 13 %.Cela signifie que les utilisateurs comprennent ce qu’ils font. Ce n’est pas du hasard. Ce n’est pas une mode. C’est une solution technique à un problème économique réel. Les gens ne veulent pas de richesse virtuelle. Ils veulent envoyer de l’argent à leur famille sans payer des frais exorbitants.

Comparaison avec les pays voisins

Le Bangladesh n’est pas seul dans cette situation. Le Pakistan, avec 18,2 millions d’utilisateurs, a vu sa communauté crypto exploser en 2025. L’Inde, malgré des régulations strictes, compte plus de 100 millions d’utilisateurs. Mais la différence, c’est que l’Inde et le Pakistan ont des exchanges locaux et des applications nationales. Le Bangladesh, lui, n’a rien. Pas d’infrastructure légale. Pas de plateforme officielle. Rien que des individus, des réseaux informels et des outils internationaux.Et pourtant, le Bangladesh a plus d’utilisateurs actifs que le Nigeria, le Kenya ou l’Argentine - des pays souvent cités comme leaders de l’adoption crypto en Afrique et en Amérique latine. Ce qui compte, ce n’est pas la légalité. C’est l’utilité.

Comment les gens accèdent aux cryptos sans banque ?

Les Bangladais ne se connectent pas à Binance depuis leur téléphone avec une carte bancaire. Ils ne peuvent pas. Les banques bloquent tout. Alors ils utilisent des méthodes plus anciennes, mais efficaces.- Des vendeurs de téléphone portable acceptent des paiements en USDT en échange de cash.

- Des groupes Facebook ou Telegram connectent les acheteurs aux vendeurs.

- Des commerçants de marchés locaux gardent des portefeuilles crypto pour aider les clients à recevoir des envois d’argent.

- Des étudiants en ligne utilisent des plateformes comme Bitget ou OKX pour recevoir des paiements en crypto pour leurs services de freelance.

Les portefeuilles les plus populaires ? Trust Wallet, MetaMask, et Phantom. Aucun n’est officiellement recommandé par les autorités. Mais ils sont installés sur des millions de téléphones.

Le risque est réel - mais les gens l’acceptent

Il y a des arrestations. Des comptes bancaires gelés. Des amendes. En 2024, la police a saisi plus de 400 millions de taka en cryptos dans des raids à Dhaka et Chittagong. Mais les arrestations ne font pas reculer l’adoption. Elles la rendent plus discrète.Les gens savent qu’ils prennent un risque. Mais ils savent aussi que si la banque ne leur permet pas d’envoyer de l’argent à leur mère dans un village du sud du pays, alors la crypto est la seule option. Et cette option, elle marche.

Le futur : changement ou persistance ?

La banque centrale du Bangladesh a répété à plusieurs reprises qu’elle ne légalisera pas les cryptos. Elle préfère développer sa propre monnaie numérique (CBDC), appelée “Taka Digital”. Mais les experts estiment que cette monnaie ne remplacera pas les stablecoins - elle les concurrencera. Et les utilisateurs choisiront toujours la solution la plus rapide, la moins chère, et la plus accessible.Les pays voisins évoluent. L’Inde envisage un cadre légal pour les cryptos. Le Pakistan a commencé à autoriser certains exchanges. Le Bangladesh, lui, reste bloqué dans une logique de prohibition totale. Mais la réalité du terrain ne suit pas cette logique. Les gens continuent. Les transactions continuent. Les familles continuent de recevoir de l’argent.

En 2025, la question n’est plus de savoir si les Bangladais utilisent les cryptos. La question est : combien de temps le gouvernement va-t-il continuer à ignorer une réalité qui touche 3,1 millions de citoyens ?

Pourquoi le Bangladesh interdit-il les cryptomonnaies ?

Le gouvernement et la banque centrale craignent que les cryptomonnaies ne facilitent le blanchiment d’argent, la fuite des capitaux ou l’évasion fiscale. Ils veulent aussi protéger les citoyens contre la volatilité des prix. Mais cette interdiction ne supprime pas la demande - elle la pousse dans l’ombre.

Les Bangladais peuvent-ils être arrêtés pour avoir des cryptos ?

Oui, c’est possible. La loi interdit l’achat, la vente et l’échange de cryptos. En 2024, plus de 80 personnes ont été arrêtées pour possession de crypto. Mais les arrestations sont rares et ciblent souvent des grosses transactions ou des intermédiaires. La plupart des utilisateurs ordinaires ne sont pas poursuivis - trop nombreux, trop dispersés.

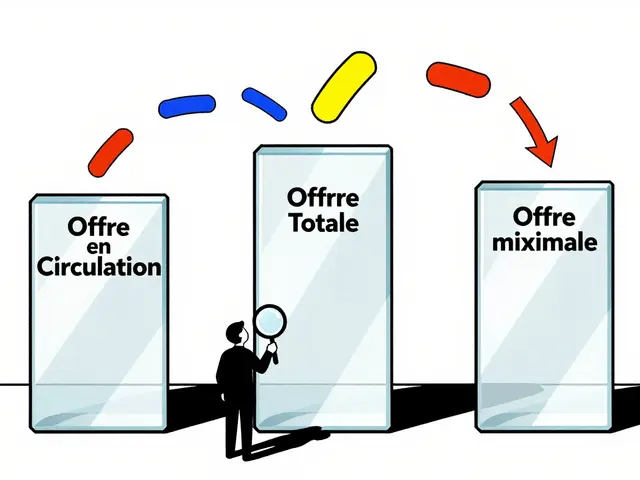

Quelle est la différence entre les cryptos et les stablecoins ?

Les cryptos comme le Bitcoin ou l’Ethereum ont des prix très volatils. Les stablecoins, comme USDT ou USDC, sont liés à une monnaie réelle - le dollar américain - donc leur valeur reste stable. Pour les Bangladais, les stablecoins ne sont pas une investissement : c’est une monnaie de transfert. C’est comme envoyer un dollar numérique, pas un pari.

Comment les migrants envoient-ils de l’argent en crypto ?

Ils achètent des USDT sur une plateforme internationale avec leur salaire en ligne. Ensuite, ils envoient l’adresse du portefeuille à un proche au Bangladesh. Ce dernier contacte un vendeur local qui lui donne de l’argent en taka en échange des USDT. Le vendeur gagne un petit pourcentage, et le destinataire reçoit l’argent en moins d’une heure.

Le Bangladesh va-t-il légaliser les cryptos à l’avenir ?

À court terme, peu probable. Le gouvernement préfère développer sa propre monnaie numérique, le Taka Digital. Mais si les transferts en crypto continuent de croître - et qu’ils deviennent la norme pour 10 % de la population - la pression pour un changement de politique sera inévitable. La légalisation ne viendra pas d’une décision politique. Elle viendra du terrain.

Emilie Hycinth

novembre 3, 2025 AT 01:20C’est juste pathétique. Des gens qui utilisent du Bitcoin pour envoyer de l’argent à leur famille ? C’est du troc du XXIe siècle. On est en 2025, pas dans un village du Bangladesh avec des moutons comme monnaie. Je suis choquée que ça continue.

Les banques existent pour une raison. La loi aussi. Pourquoi tout le monde est si naïf ?

Anaïs MEUNIER-COLIN

novembre 3, 2025 AT 23:28Oh mon Dieu. Encore une histoire de ‘les gens sont malins’ pour justifier l’illégalité. C’est exactement ce que disaient les trafiquants d’armes dans les années 90. ‘Mais on aide les gens !’

Non. C’est juste une faille que le système exploite. Et un jour, quelqu’un va se faire arnaquer, perdre tout, et on va dire ‘mais c’était une bonne idée’. Non. C’était une erreur.

Je ne peux pas croire que vous trouvez ça ‘révolutionnaire’. C’est juste du désespoir numérique.

Baptiste rongier

novembre 5, 2025 AT 01:45Je trouve ça fascinant. Ce n’est pas de la rébellion, c’est de l’ingénierie sociale. Les Bangladais n’ont pas attendu que le gouvernement leur donne une solution. Ils l’ont créée eux-mêmes.

Le vrai problème, ce n’est pas la crypto. C’est que les systèmes bancaires traditionnels ont abandonné les plus vulnérables. Les stablecoins, c’est l’équivalent du téléphone portable dans les années 2000 : une technologie simple qui contournait une infrastructure morte.

Je me demande si l’Europe ne devrait pas regarder ça comme un modèle, pas comme une menace.

yves briend

novembre 5, 2025 AT 19:00Le cas du Bangladesh est un cas d’étude classique en économie comportementale appliquée à la finance décentralisée. La demande de liquidité transfrontalière à faible coût a créé un écosystème parallèle basé sur des protocoles trustless, ce qui contredit la théorie des institutions formelles.

Les stablecoins, en tant que tokens pegged à l’USD, servent de numéraire de facto dans un contexte d’hyperinflation structurelle des transferts. La mécanique de l’over-the-counter (OTC) trading via des intermédiaires locaux est une adaptation institutionnelle émergente.

La CBDC du Taka Digital ne pourra pas concurrencer cette dynamique tant qu’elle sera centralisée, contrôlée par l’État et soumise à des KYC/AML lourds. Ce n’est pas une question de technologie. C’est une question de confiance.

Louis Karl

novembre 7, 2025 AT 10:12les gens en bengladesh sont des cerveaux de poulet. ils utilisent des crypto pour envoyer de l'argent ? mais c'est illegal ! c'est pas complique. si c'est interdit, c'est parce que c'est mauvais. point.

les banques sont la vraie vie. la crypto c'est pour les geeks qui pensent que internet va sauver le monde. et ben non. il va juste les arnaquer.

Beau Payne

novembre 7, 2025 AT 17:33Il y a quelque chose de profondément humain là-dedans. 🌍

Des gens qui, malgré la peur, la loi, la répression, trouvent un moyen d’envoyer de l’amour à leur famille. Pas en mots. En argent. En stabilité. En dignité.

La crypto n’est pas une technologie ici. C’est un acte de résistance douce. Une forme de solidarité invisible. Et ça, personne ne peut l’interdire.

Je suis ému. Et je pense qu’on devrait tous l’être.

Anais Tarnaud

novembre 8, 2025 AT 14:29OH MON DIEU. C’EST LE DÉBUT DE LA FIN. Les gouvernements vont se réveiller, et quand ils vont faire des raids massifs, vous allez voir des gens pleurer sur TikTok en disant ‘mais c’était juste pour ma mère’. NON. C’était un pari risqué. Et maintenant, tout le monde va payer pour ça.

Le Bangladesh va devenir le nouveau Venezuela crypto. Des arrestations en masse, des portefeuilles confisqués, des familles détruites. Et vous, vous allez dire ‘mais c’était pour une bonne cause’. Non. C’était de la folie organisée.

Je vous prédis : dans 18 mois, le gouvernement va bloquer les VPN, fermer les groupes WhatsApp, et les vendeurs de téléphone vont être emprisonnés. Et vous, vous allez dire ‘je savais que ça allait mal finir’. Mais vous avez continué à liker. Pourquoi ? Parce que c’est drôle. C’est du spectacle.

isabelle monnin

novembre 9, 2025 AT 05:22Je comprends les inquiétudes, mais je veux juste dire une chose : les gens n’ont pas choisi la crypto par envie. Ils l’ont choisie parce qu’ils n’avaient pas d’autre option.

Imaginez que vous travaillez à Dubaï, que vous envoyez 800€ par mois à votre mère, et que vous perdez 80€ à chaque virement. Pendant 10 ans. Maintenant imaginez que vous envoyez le même montant en 5 minutes, pour 5€. Vous allez choisir quoi ?

La crypto n’est pas un crime ici. C’est un droit de survie. Et si on ne le reconnaît pas, on ne comprend pas la vie réelle.

M. BENOIT

novembre 10, 2025 AT 02:32Attends, tu veux dire que les Bangladais sont plus intelligents que les banques ?! C’est quoi ce délire ?

Je vais te dire une chose : si je pouvais envoyer de l’argent à ma tante en Algérie sans payer 10% et attendre 3 jours, je le ferais aussi. Et je m’en fiche de la loi. La loi, c’est pour les gens qui ont des comptes bancaires. Pas pour les gens qui vivent.

Donc oui. Ils ont raison. Et vous, vous êtes juste en colère parce que vous n’avez pas pensé à le faire.

Alain Leroux

novembre 11, 2025 AT 01:24Non, non, non. Vous êtes tous en train de romantiser la désobéissance civile. Le Bangladesh n’est pas un exemple d’innovation. C’est un échec du système. Un pays où les gens doivent contourner leur propre gouvernement pour faire une opération bancaire de base ? C’est un État failli, pas une révolution.

Et la preuve ? Le Taka Digital. Si c’était une solution viable, pourquoi ne pas l’adopter ? Parce que les élites ne veulent pas perdre le contrôle. La crypto, c’est juste un symptôme. Pas une solution.

Gerard S

novembre 12, 2025 AT 08:18Il y a une vérité plus grande ici. Ce n’est pas une question de technologie. C’est une question de dignité.

Les Bangladais ne veulent pas être des citoyens de second ordre. Ils ne veulent pas dépendre d’un système qui les traite comme des numéros. Ils veulent simplement pouvoir envoyer de l’argent à leur mère sans être humiliés, sans payer des frais qui équivalent à un repas entier.

La crypto n’est pas un outil. C’est un acte de reconnaissance. Un ‘je vois ta souffrance, et je la soulage’.

Et ça, aucune banque centrale ne peut le copier.

BACHIR EL-KHOURY

novembre 13, 2025 AT 17:23Je veux dire… c’est incroyable qu’on parle de ça comme d’un problème

Les gens trouvent des solutions quand les institutions échouent

Et c’est pas un hasard que ce soit les plus pauvres qui utilisent ça le plus

La crypto ici c’est pas de la finance c’est de la survie

Et si vous pensez que c’est dangereux vous avez jamais eu à choisir entre payer les factures ou envoyer de l’argent à votre famille

On parle de vie ici pas de blockchain

Mathisse Vanhuyse

novembre 14, 2025 AT 11:57Je trouve ça tellement beau. Les gens qui se débrouillent avec des outils qui ne sont pas faits pour eux, juste pour aider les leurs.

Je me souviens quand j’étais petite, ma grand-mère en Belgique recevait des colis de son frère en Algérie. Elle les attendait comme des cadeaux de Noël.

Je pense que c’est la même chose ici. Sauf que maintenant, c’est un message crypto qui arrive en 10 minutes, pas un colis en bateau.

La technologie, parfois, c’est juste un pont entre deux cœurs.

Jean-Léonce DUPONT

novembre 16, 2025 AT 06:423,1 millions. C’est beaucoup. Mais c’est pas la majorité. Donc c’est une minorité qui contournent la loi. C’est pas une révolution. C’est un problème de police.

Andy Baldauf

novembre 16, 2025 AT 17:43franchement j’ai lu ça et j’ai pleuré un peu

je pensais que la crypto c’était juste pour spéculer ou faire du degens

mais là… c’est une mère qui reçoit de l’argent pour son fils qui étudie

c’est un père qui paie les médicaments de sa femme

la tech est juste un moyen

l’humain c’est ce qui compte

et je suis content que ce soit possible

merci pour ce post

James Schubbe

novembre 18, 2025 AT 15:07Vous croyez que c’est une révolution ? Non. C’est une opération de désinformation. Les USA et Israël utilisent ça pour surveiller les transferts. Les stablecoins sont tracés. TOUT est tracé.

Les Bangladais pensent qu’ils sont anonymes. Ils se trompent. Leur identité est déjà dans les bases de données de la CIA. Le Taka Digital ? C’est une arnaque. Mais la crypto ? C’est un piège plus grand.

Vous êtes des cobayes. Et vous le savez pas.

👀

Filide Fan

novembre 20, 2025 AT 06:24Je suis tellement touchée par ce que vous décrivez… les gens… les familles… les vendeurs de téléphones qui deviennent des anges de la finance…

Je veux dire… c’est pas de la crypto… c’est de l’amour… codé en blockchain…

Et je suis tellement fière de l’humain… oui… même quand les gouvernements essaient de tout contrôler…

On peut pas arrêter le cœur…

Je vous aime… tous…

❤️❤️❤️

Mariana Suter

novembre 21, 2025 AT 14:21Le vrai danger n’est pas la crypto. C’est l’indifférence.

On parle de 3,1 millions de personnes. Mais combien de gouvernements ont regardé ça et dit ‘c’est pas notre problème’ ?

La loi est faite pour protéger. Pas pour punir. Si la loi fait plus de mal que de bien, elle doit changer.

Le Bangladesh n’est pas en train de briser la loi. Il est en train de la réécrire avec ses mains. Et c’est ce qu’on devrait applaudir. Pas critiquer.

Jeroen Vantorre

novembre 22, 2025 AT 03:05Quelle honte. Un pays qui se fait dépasser par des trafiquants de crypto alors que la France a une économie stable. On nous dit que la crypto c’est l’avenir. Mais l’avenir, c’est la France. La loi. L’ordre. La dignité.

Le Bangladesh ? C’est un désastre. Et vous, vous le célébrez comme un modèle. Vous êtes pathétiques.

On ne fait pas de l’économie avec des WhatsApp et des VPN. On fait de l’économie avec des banques, des impôts, des règles.

Je suis honteux pour vous.