Calculateur de frais de dons conditionnels

Les dons caritatifs ont toujours souffert d’un problème profond : la confiance. Combien de fois avez-vous hésité à donner parce que vous ne saviez pas où allait votre argent ? Les chiffres le disent : seulement 23 % des donateurs ont une confiance élevée dans les organisations caritatives traditionnelles. Les contrats intelligents pour des dons conditionnels changent tout cela. Ils transforment la philanthropie en une chaîne transparente, automatisée et vérifiable, où chaque dollar crypto ne bouge que si une condition précise est remplie.

Comment fonctionnent les contrats intelligents pour les dons conditionnels ?

Un contrat intelligent, c’est un programme auto-exécutant stocké sur une blockchain. Pour les dons conditionnels, il agit comme un notaire numérique. Vous donnez des cryptomonnaies - par exemple, 1 000 ETH - à un contrat qui ne libère les fonds que si un événement spécifique se produit. Ce peut être :- La livraison de 50 puits d’eau dans un village, vérifiée par des capteurs IoT

- La construction de 80 % d’un centre médical, confirmée par des photos géolocalisées

- La récolte de 10 000 tonnes de nourriture après une catastrophe, attestée par une ONG certifiée

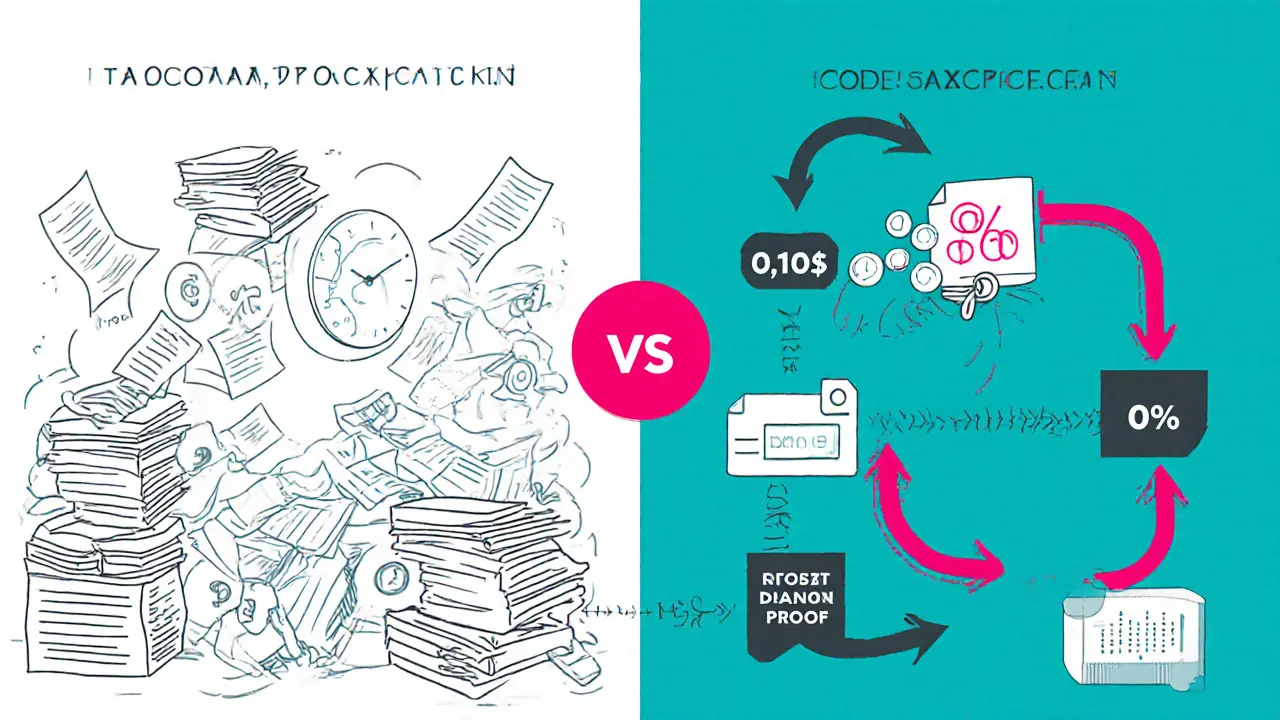

Pourquoi c’est plus efficace que les dons traditionnels ?

Les systèmes classiques sont lents et coûteux. Une donation passe par plusieurs intermédiaires : banques, processeurs de paiement, administrateurs de l’ONG. Chaque étape prend 3 à 5 jours et prend 15 à 25 % en frais. Selon Charity Navigator en 2023, une donation de 100 $ ne laisse que 75 à 85 $ à l’association. Avec un contrat intelligent, c’est différent. Les frais tombent à 2 à 5 %. Sur les 100 $ donnés, 95 à 98 $ arrivent directement à la cause. Et le processus est instantané. L’UNICEF a testé un système de correspondance de dons en 2023 : au lieu de 60 jours pour valider manuellement, le contrat a exécuté la correspondance en 15 minutes dès que le seuil de dons était atteint. La transparence est la clé. Sur le réseau XDC, chaque transaction est traçable. Vous pouvez voir :- Quand l’argent a été reçu

- Quand il a été libéré

- À quel projet il a été alloué

- Quelles preuves ont déclenché la libération

Quels réseaux blockchain sont utilisés ?

Ethereum domine le marché avec 68 % des applications caritatives en 2024, selon DappRadar. C’est le choix le plus populaire parce qu’il permet une grande flexibilité. Mais il a un inconvénient : les frais de gaz. En janvier 2024, ils ont atteint plus de 50 $ par transaction. Pour un petit don de 50 $, ça n’a pas de sens. C’est là que d’autres réseaux entrent en jeu. XDC Network, par exemple, offre des transactions en 5 à 8 secondes avec des frais inférieurs à 0,01 $. Son coût de mise en place pour une ONG est de 8 000 à 15 000 $, contre 15 000 à 25 000 $ pour Ethereum. Pour les projets à faible budget, c’est une alternative sérieuse. Bitcoin, lui, utilise des contrats appelés DLCs (Discreet Log Contracts). Ils permettent de lier des conditions du monde réel sans surcharger la blockchain. C’est idéal pour les dons basés sur des événements externes - comme la pluie dans une région sèche - sans révéler les détails de la transaction. C’est plus discret, plus efficace pour les grands montants.

Les défis réels : technologie, loi et exclusion

Ce n’est pas parfait. La première barrière, c’est la complexité. 68 % des petites associations ne savent pas comment mettre en place un contrat intelligent. Un rapport NTEN de 2024 montre qu’une ONG a dépensé 8 500 $ pour embaucher un développeur à 150 $/h, juste pour configurer un système qui devait être simple. Le coût de la formation est aussi élevé : il faut 40 à 60 heures pour qu’un employé d’ONG comprenne comment gérer les contrats. La deuxième barrière, c’est la loi. En janvier 2025, un jugement dans l’affaire Bryant v. JPMorgan Chase Bank a reconnu que le comportement d’un utilisateur - comme cliquer sur « Accepter » sur un contrat - peut constituer un accord juridique. Mais les contrats purement codés, sans interface claire pour le donateur, restent dans une zone grise. Les avocats de Sideman & Widder avertissent : si les conditions ne sont pas bien expliquées, le contrat peut être annulé. Et puis, il y a la fracture numérique. 72 % des donateurs dans le monde n’ont pas accès aux cryptomonnaies, selon la Banque mondiale en 2024. Un don conditionnel exige un portefeuille numérique, une compréhension des clés privées, une connexion stable. Pour un donateur âgé, ou vivant dans une région sans accès fiable à Internet, c’est impossible. Le risque ? Créer une philanthropie de niche, réservée aux technophiles.Cas d’usage : quand ça marche… et quand ça échoue

Les succès sont impressionnants. Le Malala Fund a utilisé des contrats intelligents en 2023 pour financer l’éducation des filles en Afghanistan. Les fonds étaient libérés uniquement après que des partenaires locaux ont confirmé l’ouverture de classes. Le taux de confiance des donateurs a augmenté de 37 %. Mais les échecs sont révélateurs. En 2022, l’UNICEF a piloté un système pour aider les victimes des inondations au Pakistan. Le contrat était programmé pour libérer des fonds uniquement quand les fournitures arrivaient dans un district précis. Mais les routes étaient détruites. Les camions ne pouvaient pas passer. Le contrat n’a pas libéré les fonds. 220 000 $ ont été bloqués. L’organisation n’a pas pu réaffecter l’argent, même si d’autres zones avaient un besoin urgent. Le code était trop rigide. La technologie n’a pas pu s’adapter à la réalité humaine. C’est le piège : un contrat intelligent ne pense pas. Il exécute. Il ne comprend pas la compassion. Il ne peut pas dire : « Ce n’est pas le bon moment. » Pour les situations d’urgence, il faut une flexibilité humaine. Le bon système combine les deux : un contrat pour la transparence, et un comité d’urgence pour les ajustements.

Comment une association peut-elle commencer ?

Si vous êtes une ONG et que vous voulez essayer, voici les étapes réalistes :- Choisissez le bon réseau : Pour les petits budgets, privilégiez XDC Network. Pour les projets complexes, Ethereum avec ERC-7217 (le nouveau standard pour les dons conditionnels lancé en février 2024).

- Utilisez une plateforme éprouvée : Firefly Giving, Bloom Solutions ou CharityChain proposent des interfaces simplifiées. Vous n’avez pas besoin de coder vous-même.

- Travaillez avec un avocat : Faites vérifier vos conditions par un expert en droit des ONG et en blockchain. Les termes doivent être clairs, lisibles, et acceptés explicitement par le donateur.

- Communiquez simplement : Ne mettez pas les conditions dans le code seul. Affichez-les en français, en gros, sur votre site. Montrez des exemples concrets : « Votre don sera libéré quand 100 sacs de riz seront livrés à la zone X. »

- Testez avec un petit don : Lancez une campagne de 5 000 $ avec une seule condition. Apprenez avant de vous étendre.

Quel avenir pour les dons conditionnels ?

Le marché mondial des dons via blockchain a atteint 1,27 milliard de dollars en 2023. Les dons conditionnels en représentent 22 %. Selon MarketsandMarkets, ce chiffre devrait dépasser 940 millions d’ici 2027. Les grandes institutions s’y mettent. Deloitte rapporte que 67 % des banques offrent maintenant des dons conditionnels à leurs clients fortunés. La raison ? La traçabilité automatique génère des documents fiscaux pour l’IRS 92 % plus vite que les systèmes manuels. L’ISO travaille sur une norme mondiale, ISO 23026, qui sera publiée fin 2025. Elle définira ce qu’est un contrat intelligent de don, comment il doit être vérifié, et comment les utilisateurs doivent être informés. C’est le signe que cette technologie passe du stade expérimental à la norme. Mais le vrai test, ce n’est pas la technologie. C’est l’humain. Les contrats intelligents ne remplacent pas la compassion. Ils la rendent plus fiable. Ils ne remplacent pas les travailleurs humanitaires. Ils les rendent plus efficaces. Le futur n’est pas une blockchain sans humains. C’est une blockchain qui soutient les humains - avec transparence, précision, et respect.Qu’est-ce qu’un contrat intelligent pour un don conditionnel ?

C’est un programme automatisé sur une blockchain qui libère des fonds uniquement si des conditions prédéfinies sont remplies - comme la livraison de matériel médical ou la construction d’un puits. Il n’y a pas d’intermédiaire : le code exécute la règle. Tout est visible en temps réel sur la blockchain.

Pourquoi les dons conditionnels sont-ils plus transparents que les dons traditionnels ?

Parce que chaque transaction est enregistrée sur une blockchain publique. Vous pouvez voir exactement quand l’argent a été reçu, quand il a été libéré, et pourquoi. Les preuves (photos, capteurs, rapports) sont liées à la transaction. Dans les systèmes traditionnels, les rapports sont souvent internes, non vérifiables, et publiés avec plusieurs mois de retard.

Les frais de transaction sont-ils élevés avec les contrats intelligents ?

Cela dépend du réseau. Sur Ethereum, les frais (gas) peuvent atteindre 50 $ pendant les pics de trafic, ce qui rend les petits dons impraticables. Sur XDC Network ou d’autres blockchains plus légères, les frais sont de l’ordre de 0,01 $ à 0,10 $. Pour les dons conditionnels, il est préférable d’utiliser des réseaux à faible coût pour éviter que les frais ne mangent la donation.

Les ONG peuvent-elles facilement utiliser cette technologie ?

Pas encore facilement. 68 % des petites ONG ne savent pas comment le mettre en place. Cela demande un investissement technique et juridique : entre 8 000 et 25 000 $ pour la mise en œuvre, plus une formation de 40 à 60 heures pour le personnel. Mais des plateformes comme Firefly Giving simplifient le processus : elles offrent des interfaces claires, sans avoir à coder soi-même.

Est-ce que les contrats intelligents peuvent remplacer les gestionnaires de fonds humains ?

Non. Les contrats intelligents sont excellents pour l’exécution automatique et la transparence, mais ils ne peuvent pas juger des situations d’urgence, adapter les priorités, ou faire preuve de compassion. Le meilleur modèle combine les deux : un contrat pour la vérification, et une équipe humaine pour les décisions flexibles - comme réaffecter des fonds en cas de crise imprévue.

Les dons conditionnels excluent-ils les personnes sans accès aux cryptomonnaies ?

Oui, c’est un risque majeur. Selon la Banque mondiale, 72 % des donateurs dans le monde n’ont pas accès aux cryptomonnaies. Les contrats intelligents exigent un portefeuille numérique, une connexion Internet stable, et une compréhension technique de base. Sans initiatives d’inclusion - comme des partenariats avec des banques mobiles ou des kiosques physiques - cette technologie risque de creuser la fracture entre les donateurs technophiles et les autres.

Alain Leroux

novembre 2, 2025 AT 01:13Franchement, tout ça c’est du vent. Les contrats intelligents, c’est juste une façon de dire ‘je fais confiance au code, pas aux gens’. Et si le capteur tombe en panne ? Si le photographe de l’ONG est corrompu ? Le code ne voit pas la vérité, il voit des données. Et les données, on peut les tricher. Je préfère encore un vieux monsieur qui compte les sacs de riz à la main, plutôt qu’un algorithme qui croit qu’un GPS = preuve.

Marcel Roku

novembre 3, 2025 AT 21:42Vous avez tous l’air de croire que la blockchain va sauver le monde, mais vous oubliez un truc : les pauvres n’ont pas de téléphone, pas de wallet, pas de wifi. Et vous, vous voulez qu’ils donnent en crypto ? C’est comme proposer à un aveugle de conduire une Tesla avec un joystick. La transparence, c’est bien, mais pas si ça exclut 72 % de l’humanité. La philanthropie, c’est pas un jeu de tech, c’est de la solidarité. Et la solidarité, elle se fait à l’humain, pas à l’API.

Jean-François Kener

novembre 5, 2025 AT 18:44Il est essentiel de reconnaître que cette technologie, bien qu’innovante, ne résout pas la question fondamentale de la confiance humaine. Elle la déplace. Au lieu de faire confiance à une organisation, on fait confiance à un code écrit par des humains - souvent sous pression, avec des erreurs, des biais, des omissions. La transparence technique ne garantit pas l’équité morale. Et si la condition est bien définie, mais injuste ? Qui décide de ce qui est ‘suffisant’ ? Un algorithme ne peut pas juger la dignité. Il peut seulement exécuter.

Denis Kiyanov

novembre 7, 2025 AT 17:29CE TRUC EST UNE RÉVOLUTION !!!! J’ai vu un puits se construire en direct sur Etherscan, les capteurs ont détecté l’eau à 12h03, et 15 minutes plus tard, 50 ETH sont partis !!!! C’est de la magie !!!! Personne ne peut mentir, personne ne peut voler, tout est enregistré pour l’éternité !!!! J’ai donné 3000 $ en DAI à une école au Niger et j’ai vu les livres arriver !!!! C’est la fin des ONG corrompues !!!! LA TECHNOLOGIE GAGNE !!!!

Gerard S

novembre 7, 2025 AT 17:50Le risque n’est pas seulement technique. C’est épistémologique. Quand on réduit la compassion à une condition booléenne - ‘si X, alors Y’ - on élimine la nuance. La charité n’est pas un programme. Elle est un acte relationnel. Un don n’est pas une transaction. C’est un geste. Et un geste, par définition, ne peut pas être entièrement automatisé sans perdre son sens. La blockchain peut suivre les fonds. Mais elle ne peut pas suivre l’âme.

BACHIR EL-KHOURY

novembre 8, 2025 AT 21:56Alors je vous dis ça avec le cœur : si vous êtes une petite ONG et que vous avez peur de la tech, commencez petit. Un seul contrat. Une seule condition. Un seul puits. Vous avez pas besoin d’être un dev. Vous avez besoin d’être courageux. Les plateformes comme Firefly Giving sont là pour vous aider. Faites un test avec 500 euros. Voyez comment les gens réagissent. Ils vont adorer la transparence. Et puis, une fois que vous voyez la différence, vous allez vouloir en faire plus. La tech est là pour vous soutenir, pas pour vous remplacer. Vous êtes les héros. Le code, c’est juste votre outil.

Mathisse Vanhuyse

novembre 10, 2025 AT 00:16Le cas du Pakistan… ça m’a fait mal au cœur. Je me suis dit : ‘Mais pourquoi ils ont pas eu un humain pour dire ‘arrêtez, les routes sont détruites, donnez l’argent ailleurs’ ?’ Le code est rigide, mais les gens, eux, ils savent adapter. Je crois que la vraie innovation, ce n’est pas le contrat intelligent. C’est d’avoir un système qui combine les deux : le code pour la transparence, et un petit comité local pour dire ‘on change les règles aujourd’hui’.

Jean-Léonce DUPONT

novembre 10, 2025 AT 18:00Gas fees à 50 $ sur Ethereum ? Trop cher. XDC à 0,01 $ ? C’est la bonne voie. Point.

Andy Baldauf

novembre 12, 2025 AT 16:00je sais que certains disent que c’est trop technique mais j’ai aidé une association locale à mettre en place un contrat pour les vetements d’hiver et ca a marché du tonnerre. les gens ont donné 3x plus parce qu’ils voyaient en direct les colis arriver. et non, on a pas eu besoin de coder. on a utilisé une plateforme en 10 min. la tech est plus simple qu’on pense. juste faut pas avoir peur. et oui, les vieux ont du mal mais on peut faire des kiosques dans les mairies. c’est faisable. c’est pas la fin du monde

James Schubbe

novembre 13, 2025 AT 17:46Vous croyez que c’est pour aider les pauvres ? Non. C’est une couverture pour blanchir de l’argent. Les grandes banques et les hedge funds utilisent ça pour transférer des fonds sans être suivis. Le ‘don conditionnel’ ? Un leurre. La blockchain est surveillée, oui, mais seulement pour les petits. Les gros, ils ont des backdoors. Et les ONG ? Elles sont juste des pions. Regardez qui finance les plateformes…